Modelismo naval. Descripción de mí método de diseño de un modelo de fragata tipo F – 100 (III)

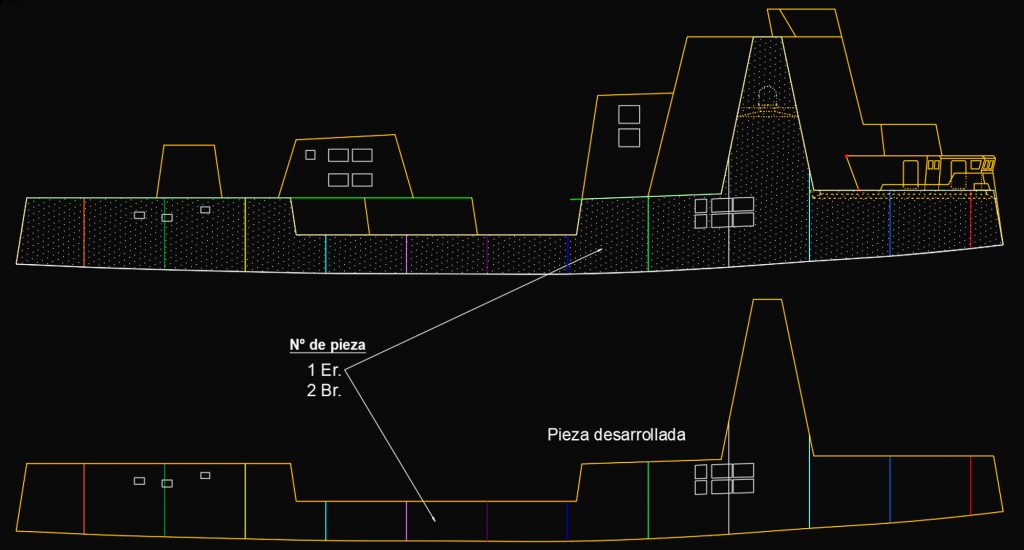

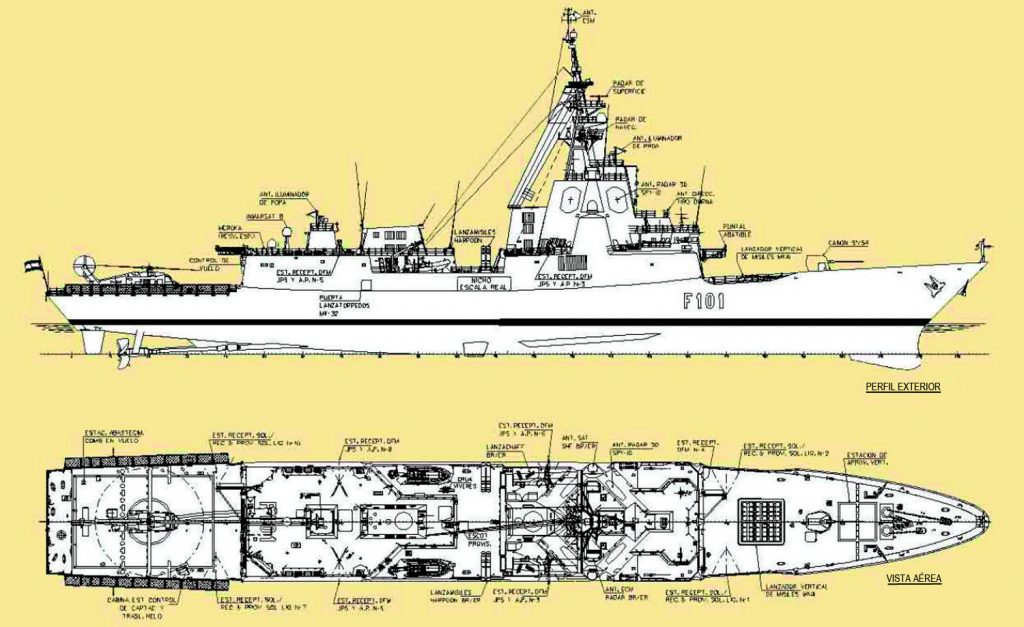

Viene de: https://ganandobarlovento.es/modelismo-naval-descripcion-de-mi-metodo-de-diseno-de-un-modelo-de-fragata-tipo-f-100-ii/ El diseño de la superestructura del modelo de fragata F – 100 ha seguido el mismo método […]